不久前,上海市委书记陈吉宁在杨浦的调研中,抛出了这一事关城市未来的重大命题——都市工业。这不仅是对杨浦的提问,更是对整个上海在资源紧约束下如何重塑产业优势的深刻考问。

“都市工业”,它并非简单的工厂回城,而是一场关于空间、科技、人才与城市功能的系统性革命。当我们将目光从黄浦江畔投向东部的科创高地,张江——这个从农田上崛起的科学城,其三十余年从“园”到“城”的演进,以及当下在“产城融合”中的探索与挣扎,恰好为我们提供了一个解剖“都市工业”内涵、观察“新质生产力”培育的绝佳样本。

本文将以张江为样本,试图厘清:“都市工业”究竟是什么?张江的实践提供了哪些经验与教训?它又将如何成为上海培育新质生产力、实现高质量发展的关键引擎?

张江科学城俯瞰 视觉中国 资料图

不只是在城市里的工业

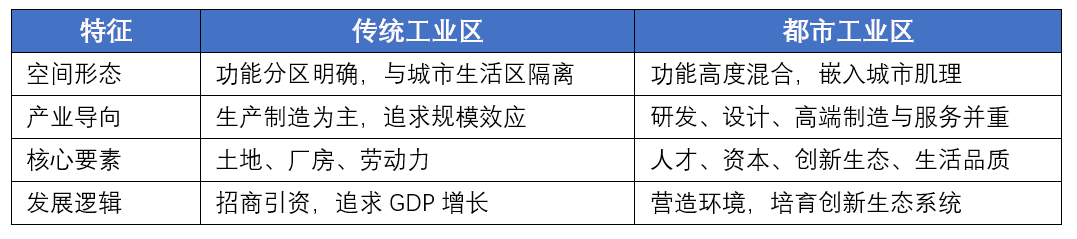

在上海的语境下,“都市工业”是对传统工业园区模式的系统性扬弃。它不再是城市边缘地带的生产孤岛,而是嵌入城市核心功能区的有机组成部分,其核心特征鲜明:首先,产业高端化,聚焦知识密集、技术密集型产业,如生物医药、集成电路设计、人工智能研发等,强调“高附加值、低环境影响”。再者,空间集约化,推动存量工业用地“二次开发”和“工业上楼”,实现土地的高效复合利用,是“向存量要空间”的必然选择,同时,功能融合化,产业、研发、办公、商业、居住、文化等功能高度混合,形成7x24小时充满活力的创新社区,而非潮汐效应明显的“睡城”或“鬼城”。

表1 传统工业区与都市工业区对比

张江观察:从“中国药谷”到“科学之城”的嬗变

作为上海科创中心的核心承载区,张江的发展历程本身就是一部生动的产业进化史:1992年建园之初,张江以“中国药谷”、“中国硅谷”为旗帜,通过政策聚焦和平台搭建,实现了从引进经济到创新经济的转型,完成了原始产业积累。这时的张江,本质上是一个“园”,属于基地创新阶段,也是张江的1.0时代;随着产业深化,张江进入自主创新的2.0时代,开始聚焦人才的“双创”效应,政策向股权激励、创业扶持倾斜,激发了内生增长的强大动力。张江开始向“城”过渡;如今,张江的目标已从技术创新拓展至源头科学研究,承载建设综合性国家科学中心的国家使命。战略目标升级为落实自贸区与科创中心的“双自联动”和深度的“产城融合”。一个明确的“城”的目标浮出水面,引领创新的3.0时代到来了。

然而,向“城”的转型并非坦途。张江的发展也伴随着“产城分离”的历史阵痛。回溯1992年的初始规划,园区被刻板地分为科研、工业和居住三大组团。占地近三分之二的工业区,如一道物理屏障,将管理服务、大学科研与生活居住区完全隔离,规划之困导致张江先天缺乏科技文化与城区融合发展的基础。早期对GDP增长的路径依赖,导致园区生产、生活配套设施严重滞后。尽管“医产业”和“E产业”的聚集吸引了大量高知人才,但医疗、商业、优质教育资源的匮乏,使得“安家”成为难题,人才流失严重。正如一位园区管理者所言,早在1999年的“聚焦张江”战略中,他们就已意识到必须吞下产城分离带来的“苦果”。

面对这些挑战,张江正以“科创街区”的理念探索破局之路。这一新探索意味着治理思路的转变:从宏大的“科学城”规划,下沉到更具操作性的“街区”颗粒度;治理模式也从管委会的“大包大揽”,转向街道、专业部门协同治理,旨在以更精细化的服务供给,营造真正的创新生态。

为何都市工业是必然选择?

新质生产力的核心是创新,而“都市工业”恰恰为创新提供了最佳的物理载体和生态环境。

首先,它强化了科技创新的物理邻近性。在高密度的“都市工业”空间里,研发、中试、生产和应用场景被紧密耦合。在张江未来的某个“科创街区”里,楼上是AI算法的研发团队,楼下或许就是应用该算法的智能医疗器械中试线,而隔壁街区就是合作的临床医院。这种物理上的“零距离”,将极大缩短创新从“实验室”到“生产线”的周期。

其次,它催生了高能级的科技服务业。新质生产力的发展离不开金融、法律、知识产权、检验检测等高端生产性服务业的支撑。“都市工业”模式将这些服务机构从遥远的金融中心“拉”到创新活动的一线,提供更敏捷、更专业的在地服务。

最后,它构建了开放式的创新生态。通过打破企业、大学和社区的围墙,促进正式与非正式的交流。正如硅谷的成功秘诀所揭示的,咖啡馆里的偶遇、午餐时的闲聊,都可能催生下一个颠覆性的想法。

终极目标:“人”的回归

陈吉宁书记在调研中特别强调,要“贴近人群特点”、“增强环境吸引力”。对顶尖人才的竞争,早已超越薪资待遇,转向对综合生活品质的全方位比拼。这正是张江当前面临的核心挑战,也是“都市工业”必须回答的终极问题。

如何通过盘活存量住房资源、优化周边商业住宅供给,保障人才“就近居住”,避免跨区长距离通勤对创新活力的消磨?住房问题依然突出。“以街区为单元,完善高品质的公共配套”是张江给出的答案。这不仅意味着基础的商业和医疗,更需要国际学校、文化艺术设施、体育中心等能满足高端人才家庭需求的“软件”升级。

归根结底,“都市工业”的成功,最终衡量标准是“人”的满意度和归属感。一座只有机器轰鸣而无人气氤氲的“科学城”,无法持续产生创新。以人为本,才是“都市工业”区别于传统工业区的根本所在,也是培育新质生产力的土壤肥力之源。

结语

从杨浦的“工业之问”,到张江的“产城融合”实践,上海正在给出自己的答案。发展“都市工业”,绝非简单的产业布局调整,而是关乎城市发展范式的一场深刻变革。它要求城市管理者从“生产空间”的营造者,转变为“创新生态”和“品质生活”的服务者。

张江的探索,有其独特性,也充满普遍性。它所面临的规划短板、配套欠账和服务升级等挑战,是国内许多高新区发展的共同写照。张江能否通过“科创街区”的精耕细作,真正实现从“园”到“城”的华丽转身,不仅决定了自身作为国家科学中心的高度,也将在更大尺度上,为中国特大城市如何安放产业、留住人才、激发“新质生产力”提供一份来自上海的思考与方案。这条路,道阻且长,但行则将至。

(作者宋晓倩系上海交通大学中国城市治理研究院副研究员)

————

澎湃新闻“申论”专栏延续《东方早报·上海经济评论》同名专栏风格,聚焦上海命题,在细节中观察战略,在现实中建设理想之城。